2018年08月13日

M870のストックをブリーチャーグリップに交換する話。

どうも。

今回はマルイ製M870タクティカルをちょいといじってみようと思います。

夏場の強い味方、マルイ製M870タクティカル。

バレルジャケットに延長マガジンチューブ、サイドシェルホルダーと見た目は既に自分好みにいじってあるのですが、ここからイメージチェンジを図ります。

特に不満の無いストック。

ここを交換します。

今回ブリーチャーグリップ化するために準備したパーツ。

グリップ一式から放出バルブ、取り付けねじ等々…

全てマルイから新品の部品で購入しました。

取り外しはストック裏側からのネジ一本を外すだけの簡単な作業。

グリップのベースを取り付けて、

その他バルブや取り付けねじを順番に組み付けて…

はい、完成。

溢れ出る悪そうなオーラ。 とてもクールな仕上がりです。

ストックからすると全長がかなり短くなったので取り回し自体は非常に良くなったと思います。

が、ストックが無くなったせいで使いやすくは無くなった気もするのも事実。 まぁその辺は慣れという事で。

で、今回ブリーチャーグリップ化したのには見た目の変更以外に一つ目的がありまして。

これでようやく私のペリカンにM870が入るようになりました。

私のペリカンケースは1700なので、M870タクティカルのストックが付いた状態では絶妙に入らなかったので、これでケースに入れて持ち運べるようになりました。

今回の作業は最近のM16のメタルフレーム化やサプレッサーの加工からしたら楽勝過ぎる作業でした。

今回はマルイ製M870タクティカルをちょいといじってみようと思います。

夏場の強い味方、マルイ製M870タクティカル。

バレルジャケットに延長マガジンチューブ、サイドシェルホルダーと見た目は既に自分好みにいじってあるのですが、ここからイメージチェンジを図ります。

特に不満の無いストック。

ここを交換します。

今回ブリーチャーグリップ化するために準備したパーツ。

グリップ一式から放出バルブ、取り付けねじ等々…

全てマルイから新品の部品で購入しました。

取り外しはストック裏側からのネジ一本を外すだけの簡単な作業。

グリップのベースを取り付けて、

その他バルブや取り付けねじを順番に組み付けて…

はい、完成。

溢れ出る悪そうなオーラ。 とてもクールな仕上がりです。

ストックからすると全長がかなり短くなったので取り回し自体は非常に良くなったと思います。

が、ストックが無くなったせいで使いやすくは無くなった気もするのも事実。 まぁその辺は慣れという事で。

で、今回ブリーチャーグリップ化したのには見た目の変更以外に一つ目的がありまして。

これでようやく私のペリカンにM870が入るようになりました。

私のペリカンケースは1700なので、M870タクティカルのストックが付いた状態では絶妙に入らなかったので、これでケースに入れて持ち運べるようになりました。

今回の作業は最近のM16のメタルフレーム化やサプレッサーの加工からしたら楽勝過ぎる作業でした。

2018年07月26日

M16A2に無理矢理OPSサプレッサーを付ける話

どうも。

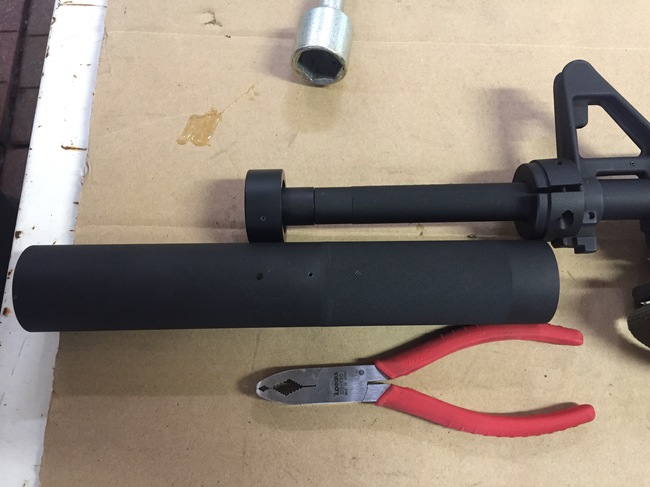

前回メタルフレーム化をしたM16A2を見ていたところ、ちょっと見た目に変化をつけてみるかと思い、以前から構想をしていた事を実行してみました。

と言う訳で久々に引っ張り出してきたのはVFC製 OPS 3rd サプレッサー。

何か元ネタがあったとかそういう訳ではなく、M16A2にOPSのサプレッサーが付いたらカッコイイなと言う軽い気持ちで作業を始めたら、またも苦行の連続でした。

まず問題その1。

このサプレッサー、以前マルイの次世代M4用に買っておいた物だったので取付ネジはM14逆ネジ仕様。

G&Pのバレルは正ネジだったので、まずは正→逆アダプターを買ってきてサプレッサーが付くようにします。

これでサプレッサー自体は取付られるようになりました。

しかしそのままではバレルが長くなってしまい、フロントサイトポストとの隙間が大きくなり過ぎるので、サプレッサー内部のカラーの位置を変更します。

カラーを固定しているのは割りピンが一本だけだったのでドリルで揉んですっ飛ばし、新たな位置を決める事にします。

摘出した内部のカラーがこれです。

理想の固定位置に合わせるためにはこれだけカラーの位置を変更する必要があります。

まず良さげなサイズのピアノ線を適当な長さにカットして先を尖らせます。(圧入ピンの完成)

そしてカラーに圧入ピンが入るぐらいの穴を広げて、

サプレッサー本体にも新たな位置に穴を開けて、

ピンを叩いて圧入。(一か所穴を開ける位置を間違えたのは秘密です)

ちょっと出っ張った部分は削って平らにします。

で、ようやく完成。

フロントサイトポストとの面も合っていい感じです。

とまぁこんな感じですが作業時間は約3時間。

軽い気持ちで始めたものの、思いのほか大変な作業になってしまいました。

加工のせいでこのサプレッサーはM16専用になってしまいましたがとりあえず付いたのでよし。

独特の雰囲気がちょっと悪そうなオペレーション用っぽくてカッコ良いかなと。

結論。

こんな作業二度とやるか!

前回メタルフレーム化をしたM16A2を見ていたところ、ちょっと見た目に変化をつけてみるかと思い、以前から構想をしていた事を実行してみました。

と言う訳で久々に引っ張り出してきたのはVFC製 OPS 3rd サプレッサー。

何か元ネタがあったとかそういう訳ではなく、M16A2にOPSのサプレッサーが付いたらカッコイイなと言う軽い気持ちで作業を始めたら、またも苦行の連続でした。

まず問題その1。

このサプレッサー、以前マルイの次世代M4用に買っておいた物だったので取付ネジはM14逆ネジ仕様。

G&Pのバレルは正ネジだったので、まずは正→逆アダプターを買ってきてサプレッサーが付くようにします。

これでサプレッサー自体は取付られるようになりました。

しかしそのままではバレルが長くなってしまい、フロントサイトポストとの隙間が大きくなり過ぎるので、サプレッサー内部のカラーの位置を変更します。

カラーを固定しているのは割りピンが一本だけだったのでドリルで揉んですっ飛ばし、新たな位置を決める事にします。

摘出した内部のカラーがこれです。

理想の固定位置に合わせるためにはこれだけカラーの位置を変更する必要があります。

まず良さげなサイズのピアノ線を適当な長さにカットして先を尖らせます。(圧入ピンの完成)

そしてカラーに圧入ピンが入るぐらいの穴を広げて、

サプレッサー本体にも新たな位置に穴を開けて、

ピンを叩いて圧入。(一か所穴を開ける位置を間違えたのは秘密です)

ちょっと出っ張った部分は削って平らにします。

で、ようやく完成。

フロントサイトポストとの面も合っていい感じです。

とまぁこんな感じですが作業時間は約3時間。

軽い気持ちで始めたものの、思いのほか大変な作業になってしまいました。

加工のせいでこのサプレッサーはM16専用になってしまいましたがとりあえず付いたのでよし。

独特の雰囲気がちょっと悪そうなオペレーション用っぽくてカッコ良いかなと。

結論。

こんな作業二度とやるか!

2018年07月02日

今更M16A2をメタルフレーム化する話

どうも。

今回はタイトルの通り今更M16A2のメタルフレーム化について書いて行きたいと思います。

と言うのもつい先日長年の夢である

G&P製のM16A2のメタルフレーム一式を入手する事が出来たので、長年抱いて居た野望をようやく実行に移せた訳です。

廃盤?になってから久しく見掛ける事が無かったのですが、久々に見つけてこれは今しか無いと思い購入。

クッキリと入ったColt刻印が最高にクールです。

そしてM16A2と言えば

ズバリBURST刻印。

AUTOでは無くBURSTと言うのが官給M16A2の在るべき姿。

何故そうなのかと言うのが気になる方は、このブログでは無く他のどこかでお調べ頂いた方がよろしいかなと。

と言う事で

長い事我が家で眠って居た東京マルイ製M16A2。

(長いのは写真を撮るのが大変だ)

これの中身を丸ごと移植する事にしました。

このマルイ製M16A2と言えば、M16世代の皆様ならば皆様ご存知かと思いますが、

構えるとギシギシ鳴るフレーム剛性の低さ

ハンドガードが左右に触れる首回りの弱さ

プラフレームでテイクダウン機構を再現したがためにアッパーフレームの耳が折れると言う弱点

などなど、長いサイズなのに剛性が根本的に足りず、ゲームに使うには注意しながらではないとすぐに壊れる事で有名だったのではないかと思います。

御多分に洩れず私のM16A2もアッパーフレームの耳が折れており、ゲーム中に構えようとした時に銃がお辞儀をすると言う過去を持っております。

なので一昔前はM16のメタル化は定番のカスタムだった。 ような気がします。

と言うのも社外のメタルフレームが市場に出回って居た頃は、私個人あまりお金も無かった時代だったので、実際には手が出せませんでした。

マルイ製のM16A2を買って、いつかG&Pのコンバージョンキットを組み込んでやる!

と意気込んだまま月日は流れ、やがてコンバージョンキットと言うもの自体がすっかり姿を消す事になりました。

しかしコンバージョンキットって懐かしい響きですね。

というわけで早速組み込んでいきたいと思います。

はい。完成。

いまいちこの写真ではメタル化が終わったのかが分かりづらいですが。

残念ながら組み込み作業に集中した結果作業中の写真は一切ありません。

メカボックスのピンの位置が合わなかったのでメカボックス側を少しやすりで削って調整して合わせた以外は特に問題なく完了。

ホップチャンバーもマルイ純正が使えないので社外を購入。

特に拘りもなかったので一番安く売っていたプラ製のチャンバーにしました。

少し動きは渋いですが、マルイと同様にチャージングハンドルを引くとホップダイヤルにアクセスできます。

(但しダストカバーは開いたままです)

一応マルイ純正と並べた図。(上がマルイ)

全体的にマットな質感になってとてもいい感じです。

やはり固定式のキャリングハンドルが付いたフレームは最高にクールだぜ。

今回メカボックスは一切手を付けずに組み込んだわけですが、そこはさすがの東京マルイ製。

長年眠っていたにもかかわらず初速も精度も問題なし。

いたって普通にゲームで使えます。

先日のゲームで使用しましたが全然ギシギシ軋まないM16A2とはなんと素晴らしいことか!

これで今までまともな強度のM16A2が無いが為にためらっていた古めの装備へのやる気が出るってもんです。

これからまた色々と手を加えたりしてみたいと思います。

という事で、今年は固定式キャリングハンドルのフレームのARが流行りますよ!(適当)

終わり。

今回はタイトルの通り今更M16A2のメタルフレーム化について書いて行きたいと思います。

と言うのもつい先日長年の夢である

G&P製のM16A2のメタルフレーム一式を入手する事が出来たので、長年抱いて居た野望をようやく実行に移せた訳です。

廃盤?になってから久しく見掛ける事が無かったのですが、久々に見つけてこれは今しか無いと思い購入。

クッキリと入ったColt刻印が最高にクールです。

そしてM16A2と言えば

ズバリBURST刻印。

AUTOでは無くBURSTと言うのが官給M16A2の在るべき姿。

何故そうなのかと言うのが気になる方は、このブログでは無く他のどこかでお調べ頂いた方がよろしいかなと。

と言う事で

長い事我が家で眠って居た東京マルイ製M16A2。

(長いのは写真を撮るのが大変だ)

これの中身を丸ごと移植する事にしました。

このマルイ製M16A2と言えば、M16世代の皆様ならば皆様ご存知かと思いますが、

構えるとギシギシ鳴るフレーム剛性の低さ

ハンドガードが左右に触れる首回りの弱さ

プラフレームでテイクダウン機構を再現したがためにアッパーフレームの耳が折れると言う弱点

などなど、長いサイズなのに剛性が根本的に足りず、ゲームに使うには注意しながらではないとすぐに壊れる事で有名だったのではないかと思います。

御多分に洩れず私のM16A2もアッパーフレームの耳が折れており、ゲーム中に構えようとした時に銃がお辞儀をすると言う過去を持っております。

なので一昔前はM16のメタル化は定番のカスタムだった。 ような気がします。

と言うのも社外のメタルフレームが市場に出回って居た頃は、私個人あまりお金も無かった時代だったので、実際には手が出せませんでした。

マルイ製のM16A2を買って、いつかG&Pのコンバージョンキットを組み込んでやる!

と意気込んだまま月日は流れ、やがてコンバージョンキットと言うもの自体がすっかり姿を消す事になりました。

しかしコンバージョンキットって懐かしい響きですね。

というわけで早速組み込んでいきたいと思います。

はい。完成。

いまいちこの写真ではメタル化が終わったのかが分かりづらいですが。

残念ながら組み込み作業に集中した結果作業中の写真は一切ありません。

メカボックスのピンの位置が合わなかったのでメカボックス側を少しやすりで削って調整して合わせた以外は特に問題なく完了。

ホップチャンバーもマルイ純正が使えないので社外を購入。

特に拘りもなかったので一番安く売っていたプラ製のチャンバーにしました。

少し動きは渋いですが、マルイと同様にチャージングハンドルを引くとホップダイヤルにアクセスできます。

(但しダストカバーは開いたままです)

一応マルイ純正と並べた図。(上がマルイ)

全体的にマットな質感になってとてもいい感じです。

やはり固定式のキャリングハンドルが付いたフレームは最高にクールだぜ。

今回メカボックスは一切手を付けずに組み込んだわけですが、そこはさすがの東京マルイ製。

長年眠っていたにもかかわらず初速も精度も問題なし。

いたって普通にゲームで使えます。

先日のゲームで使用しましたが全然ギシギシ軋まないM16A2とはなんと素晴らしいことか!

これで今までまともな強度のM16A2が無いが為にためらっていた古めの装備へのやる気が出るってもんです。

これからまた色々と手を加えたりしてみたいと思います。

という事で、今年は固定式キャリングハンドルのフレームのARが流行りますよ!(適当)

終わり。

2016年11月16日

ミリタリーな時計のお話。

どうも。 久しぶりの更新となります、MUNAGEです。

ギアログ東北以来、更新のネタは山盛りだったのですが、忙しいことを言い訳にすっかり更新が滞ってしまいました。

とりあえず再始動です。

前々回のピースメーカー様主催のヘッドショットでのゲームの際に撮られたこの一枚。

深刻な問題がありました。

お分かり頂けたでしょうか?

問題は、魔女の宅急便風なポーズを取ったつもりが全然そうなれなかったことではなく、

そう、かなり目立ってしまっている(個人的に)

時計の問題です。

古い装備なのにも関わらず、横着してSUNTOのCOREをしていった私。

そんなに目立たないだろうと強気でいたら、やはり結構目立ってしまう…

これは解決が急務です!

という事で、古い時代から使えるタフなミリタリー時計を探しましょうって事で。

出来れば米軍に納入されていて、尚且つ幅広い年代で使えるものを探そう。

その結果…

思いついたがG-SHOCK!

DW6900 というモデルです。

ご存知の方も多いかと思いますが、NSNナンバー取得のモデルとなりますのでとりあえずこれをしておけば間違いは無いでしょう。

使用画像も結構見つかります。

ちょっと古そうなものから…

比較的最近のものまで。

もっとモダンな画像での使用例もありますが割愛します。

そして問題はこのモデルが一体いつ頃から生産が始まったものなのかですが、

ちょっと調べていくと…

ミッションインポッシブル2にてトム・クルーズが付けているのがこのモデルとされている情報を見つけました。

そういえばこの映画、公開当時映画館へ見に行った記憶があります。

クライマックスのバイクのチェイスシーンで、いつの間にかタイヤがオンロードからオフロードに変わった事だけが強く印象に残っております。

そんなどうでもいい話はさておき、この映画、製作が2000年なのです。

つまり、ちょい古めや初期アフはもちろん、あわよくば90年代までいけてしまうかもしれない、まさに万能ウォッチなのです。

正確な時期はわかりませんが、かなり長い時期に渡って納入されている素敵な時計です。

G-SHOCKマニアな方なら詳しい時期とかをきっとご存知かもしれませんね。

このほかにも色々とNSNナンバーを取得している時計があったので、深く調べてみるのも面白いですね。

ギアログ東北以来、更新のネタは山盛りだったのですが、忙しいことを言い訳にすっかり更新が滞ってしまいました。

とりあえず再始動です。

前々回のピースメーカー様主催のヘッドショットでのゲームの際に撮られたこの一枚。

深刻な問題がありました。

お分かり頂けたでしょうか?

問題は、魔女の宅急便風なポーズを取ったつもりが全然そうなれなかったことではなく、

そう、かなり目立ってしまっている(個人的に)

時計の問題です。

古い装備なのにも関わらず、横着してSUNTOのCOREをしていった私。

そんなに目立たないだろうと強気でいたら、やはり結構目立ってしまう…

これは解決が急務です!

という事で、古い時代から使えるタフなミリタリー時計を探しましょうって事で。

出来れば米軍に納入されていて、尚且つ幅広い年代で使えるものを探そう。

その結果…

思いついたがG-SHOCK!

DW6900 というモデルです。

ご存知の方も多いかと思いますが、NSNナンバー取得のモデルとなりますのでとりあえずこれをしておけば間違いは無いでしょう。

使用画像も結構見つかります。

ちょっと古そうなものから…

比較的最近のものまで。

もっとモダンな画像での使用例もありますが割愛します。

そして問題はこのモデルが一体いつ頃から生産が始まったものなのかですが、

ちょっと調べていくと…

ミッションインポッシブル2にてトム・クルーズが付けているのがこのモデルとされている情報を見つけました。

そういえばこの映画、公開当時映画館へ見に行った記憶があります。

クライマックスのバイクのチェイスシーンで、いつの間にかタイヤがオンロードからオフロードに変わった事だけが強く印象に残っております。

そんなどうでもいい話はさておき、この映画、製作が2000年なのです。

つまり、ちょい古めや初期アフはもちろん、あわよくば90年代までいけてしまうかもしれない、まさに万能ウォッチなのです。

正確な時期はわかりませんが、かなり長い時期に渡って納入されている素敵な時計です。

G-SHOCKマニアな方なら詳しい時期とかをきっとご存知かもしれませんね。

このほかにも色々とNSNナンバーを取得している時計があったので、深く調べてみるのも面白いですね。

2016年03月19日

Old schoolなカスタムヘルメットを作る その3

どうも。

前回の続きです。

前回ロゴを無かったことにして、豪快に引きずり回されたProtec Helmetを仕上げるために塗装します。

塗装に使ったのは、皆さん御用達、クライロンです。

(写真を忘れました)

綺麗に塗らないように気をつけながら、雑にスプレーを掛けていきます。

で、こんな感じに仕上がりました。

タミヤのプラカラーとは違って、全体的なマットでザラツキ加減がいい感じです。

さて、塗装が乾いたら、再びコンクリートの上を転がします。

いい感じに傷が付きました。

とりあえずヘルメットの塗装とある程度のダメージ加工が終わったので、ベルクロを貼ったりして仕上げます。

で、こんな感じに仕上がりました。

うほほ、結構いい感じに仕上がりました。

チンストラップにズレ防止のダクトテープを貼っております。

ストロボの貼り方は個人的な趣味です。

ナイトビジョン用のチンストラップがブラブラして邪魔だったので、うまい具合に本体側にまわして固定しました。

とっさには外せませんがまぁそこはご愛嬌という事で。

ゴーグル脱落防止のストラップはパラコードを巻いただけ。

と言うわけで、思いのほかいい感じに仕上がりました。

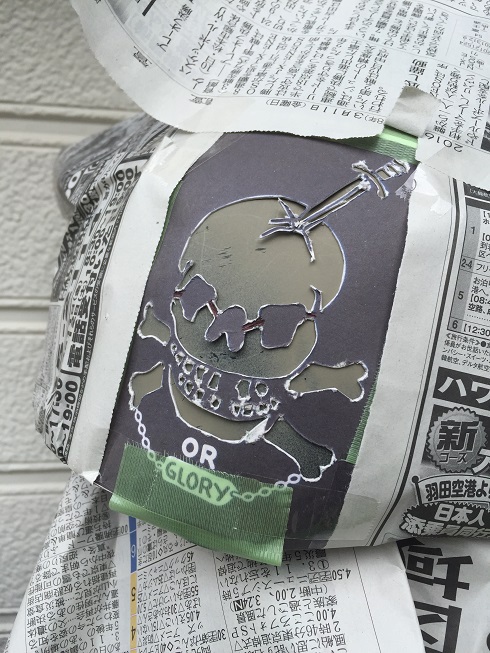

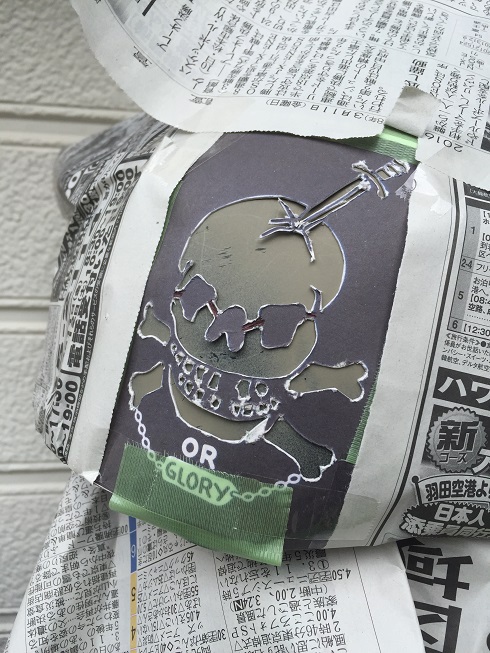

ここで終わりにすればいいものを、個性を出す為にちょっとした工作をしてみました。

黒のクライロンを用意して、

おしゃれなスカルをヘルメットにステンシルしてしまいます。

元ネタは個人的に大好きな80年代の映画からです。

うぉぉ、思ったよりマットなブラックだぜ…

そして剥がしてみると…

おぉ、結構綺麗に仕上がりました!

ところどころに手作り感が出てますが全然いいのです!

この元ネタがわかる人とは話が盛り上がれそうです…

と言うわけで個性的なカスタムヘルメットが出来上がりました。

値段も安いし現在売っているモデルなので、何の惜しげもなく加工が出来て楽しめました。

やすりを掛けていたり、わざと傷を作っている瞬間は、まるで映画の小道具を作っているような気分でした。

次回のゲームにはこれを被って行きたいと思います。

おわり!

前回の続きです。

前回ロゴを無かったことにして、豪快に引きずり回されたProtec Helmetを仕上げるために塗装します。

塗装に使ったのは、皆さん御用達、クライロンです。

(写真を忘れました)

綺麗に塗らないように気をつけながら、雑にスプレーを掛けていきます。

で、こんな感じに仕上がりました。

タミヤのプラカラーとは違って、全体的なマットでザラツキ加減がいい感じです。

さて、塗装が乾いたら、再びコンクリートの上を転がします。

いい感じに傷が付きました。

とりあえずヘルメットの塗装とある程度のダメージ加工が終わったので、ベルクロを貼ったりして仕上げます。

で、こんな感じに仕上がりました。

うほほ、結構いい感じに仕上がりました。

チンストラップにズレ防止のダクトテープを貼っております。

ストロボの貼り方は個人的な趣味です。

ナイトビジョン用のチンストラップがブラブラして邪魔だったので、うまい具合に本体側にまわして固定しました。

とっさには外せませんがまぁそこはご愛嬌という事で。

ゴーグル脱落防止のストラップはパラコードを巻いただけ。

と言うわけで、思いのほかいい感じに仕上がりました。

ここで終わりにすればいいものを、個性を出す為にちょっとした工作をしてみました。

黒のクライロンを用意して、

おしゃれなスカルをヘルメットにステンシルしてしまいます。

元ネタは個人的に大好きな80年代の映画からです。

うぉぉ、思ったよりマットなブラックだぜ…

そして剥がしてみると…

おぉ、結構綺麗に仕上がりました!

ところどころに手作り感が出てますが全然いいのです!

この元ネタがわかる人とは話が盛り上がれそうです…

と言うわけで個性的なカスタムヘルメットが出来上がりました。

値段も安いし現在売っているモデルなので、何の惜しげもなく加工が出来て楽しめました。

やすりを掛けていたり、わざと傷を作っている瞬間は、まるで映画の小道具を作っているような気分でした。

次回のゲームにはこれを被って行きたいと思います。

おわり!

2016年03月16日

Old schoolなカスタムヘルメットを作る その2

どうも。

前回に引き続き、Old schoolなカスタムヘルメットの作成日記です。

加工前提で買った現行のProtec Helmetにガンガン手を入れて行きます。

まずは塗装済みのリベットを下地の色を出すために耐水ペーパーでどんどん削っていきます。

これでロゴが見えやすくなりました。

まぁこの後全体を塗装してしまうのですが、その塗装がはがれた時にシルバーなリベットが覗くとカッコいいかなと思いまして…

続いてサイドと後頭部のロゴを無かった事にします。

サイドと、

後頭部です。

写真ではまだロゴの形状が残っていますが、この後もう少し綺麗に削りました。

ロゴはプリントだったため、結構簡単に削れました。

で、塗装の前にこの新品未使用のヘルメットを、豪快にコンクリートの地面や壁に投げつけたり引きずり回したりして傷を付けます。

ちょっとわかり辛いですが、ちょっと深めな打撃痕や摩擦痕が出来上がりました。

…結局塗装をするのですがその前にちょっと傷を付けておいたほうがかっこよく仕上がるかなと思いやってみた訳です。

と言うわけで塗装の準備が整ったので、塗っていきたいと思います。

続く!

前回に引き続き、Old schoolなカスタムヘルメットの作成日記です。

加工前提で買った現行のProtec Helmetにガンガン手を入れて行きます。

まずは塗装済みのリベットを下地の色を出すために耐水ペーパーでどんどん削っていきます。

これでロゴが見えやすくなりました。

まぁこの後全体を塗装してしまうのですが、その塗装がはがれた時にシルバーなリベットが覗くとカッコいいかなと思いまして…

続いてサイドと後頭部のロゴを無かった事にします。

サイドと、

後頭部です。

写真ではまだロゴの形状が残っていますが、この後もう少し綺麗に削りました。

ロゴはプリントだったため、結構簡単に削れました。

で、塗装の前にこの新品未使用のヘルメットを、豪快にコンクリートの地面や壁に投げつけたり引きずり回したりして傷を付けます。

ちょっとわかり辛いですが、ちょっと深めな打撃痕や摩擦痕が出来上がりました。

…結局塗装をするのですがその前にちょっと傷を付けておいたほうがかっこよく仕上がるかなと思いやってみた訳です。

と言うわけで塗装の準備が整ったので、塗っていきたいと思います。

続く!

2016年03月11日

Old schoolなカスタムヘルメットを作る その1

どうも。

前回の次回予告ではPAQのマウントについて書くと予告しましたが、予定を変更してOld school風味なヘルメットについて書きたいと思います。

一昔前(と言ってももはや結構昔かも)、特殊部隊のヘルメットといえば、軽量なProtec Helmetのイメージがありました。

最近ではProtecと同じような樹脂製で、軽量なヘルメットが各社から出ていますが、やはり私の中ではProtecがその手のヘルメットの走りだったような印象を持っています。

多くの方々がProtec Helmetの特殊部隊と言えば、ブラックホークダウンのデルタな方々をイメージするかも知れません。

が、今回私が目指すのは、2000年代初頭の空軍な方々のProtecです。

カスタムと言ってもそこまで豪快に手が入っているわけでは無いですが、取り合えずこんな感じのヘルメットを作ります。

しかし、当時物のProtec Helmetは最近めっきりヤフオク等でも見なくなってしまいました。

やはり時が流れてしまえばそれにつれて入手は困難になっていくもの…

ならば現行のをそれっぽくカスタムしてしまえばよいではないか!

正直形はパッと見わからん訳だし!(私の主観です)

というわけで現行のCLASSIC SKATE HELMETS と言うモデルを購入しました。

メーカーでクラシックなモデルとして現在でも生産しているので、入手は非常に容易です。

BMXやスケボーでこのモデルを使っている方々も結構居るようなイメージがありますね。

しかし買ったはいいものの…

サイドにはこれ見よがしのロゴ…

塗装済みのリベット…

ストラップ部分にはシンプルなDリングではなくでかでかとロゴが入った物が…

えぇい、昔のモデルとの違いは後頭部のロゴだけ(写真を忘れました)が現行のものに変わってるだけかと思ったら結構色々と違うじゃねーか!

まぁいいのです。カスタムする気満々のベースとして買ったものなのでそれぐらいはいいのです。

さて、次回はためらい無くこのヘルメットに手を入れて行きたいと思います。

つづく!

前回の次回予告ではPAQのマウントについて書くと予告しましたが、予定を変更してOld school風味なヘルメットについて書きたいと思います。

一昔前(と言ってももはや結構昔かも)、特殊部隊のヘルメットといえば、軽量なProtec Helmetのイメージがありました。

最近ではProtecと同じような樹脂製で、軽量なヘルメットが各社から出ていますが、やはり私の中ではProtecがその手のヘルメットの走りだったような印象を持っています。

多くの方々がProtec Helmetの特殊部隊と言えば、ブラックホークダウンのデルタな方々をイメージするかも知れません。

が、今回私が目指すのは、2000年代初頭の空軍な方々のProtecです。

カスタムと言ってもそこまで豪快に手が入っているわけでは無いですが、取り合えずこんな感じのヘルメットを作ります。

しかし、当時物のProtec Helmetは最近めっきりヤフオク等でも見なくなってしまいました。

やはり時が流れてしまえばそれにつれて入手は困難になっていくもの…

ならば現行のをそれっぽくカスタムしてしまえばよいではないか!

正直形はパッと見わからん訳だし!(私の主観です)

というわけで現行のCLASSIC SKATE HELMETS と言うモデルを購入しました。

メーカーでクラシックなモデルとして現在でも生産しているので、入手は非常に容易です。

BMXやスケボーでこのモデルを使っている方々も結構居るようなイメージがありますね。

しかし買ったはいいものの…

サイドにはこれ見よがしのロゴ…

塗装済みのリベット…

ストラップ部分にはシンプルなDリングではなくでかでかとロゴが入った物が…

えぇい、昔のモデルとの違いは後頭部のロゴだけ(写真を忘れました)が現行のものに変わってるだけかと思ったら結構色々と違うじゃねーか!

まぁいいのです。カスタムする気満々のベースとして買ったものなのでそれぐらいはいいのです。

さて、次回はためらい無くこのヘルメットに手を入れて行きたいと思います。

つづく!

2016年02月28日

Old schoolなレーザーデバイス

どうも。

今時誰も興味の無さそうなを古めのレーザーデバイスを手に入れたので、簡単にレビューをしていきたいと思います。

SⅡS製のPAQ IVです。

このレプリカ自体も最近全然見かけないので、もう10年近く前のものではないでしょうか?

早速箱から出したところ。

全体的なサイズ感はPEQ-2に見慣れているとかなりコンパクトに感じます。

日本語のレーザーの警告表示のステッカーがご丁寧に貼られているので、即効で剥がすと、

見慣れた英文の警告表示が現れます。

これがレーザーのON/OFFのスイッチになります。

左右に動かしてON/OFFをするのですが、実戦で使っていたら何かの拍子にもげそうで怖いです。

もちろんテープスイッチもあります。

実物の使用は詳細な登場時期はわかりませんが、アフガン初期から一部ではイラク戦でも見られたようです。

(中央の人)

次回はPAQ IVのマウント類についてレビュー予定です。

今時誰も興味の無さそうなを古めのレーザーデバイスを手に入れたので、簡単にレビューをしていきたいと思います。

SⅡS製のPAQ IVです。

このレプリカ自体も最近全然見かけないので、もう10年近く前のものではないでしょうか?

早速箱から出したところ。

全体的なサイズ感はPEQ-2に見慣れているとかなりコンパクトに感じます。

日本語のレーザーの警告表示のステッカーがご丁寧に貼られているので、即効で剥がすと、

見慣れた英文の警告表示が現れます。

これがレーザーのON/OFFのスイッチになります。

左右に動かしてON/OFFをするのですが、実戦で使っていたら何かの拍子にもげそうで怖いです。

もちろんテープスイッチもあります。

実物の使用は詳細な登場時期はわかりませんが、アフガン初期から一部ではイラク戦でも見られたようです。

(中央の人)

次回はPAQ IVのマウント類についてレビュー予定です。